祖父も私が小学校に入学する前年の冬、親類の弔いで風邪をこじらせて、肺炎になり、昭和21年という終戦後で、まだ、ろくすっぽ薬もない時でペニシリン1本あれば命は落さなかったと聞かされていたが、かえすがえすも残念でならない享年60歳だった。

遠足も字の通り、1年は二川の岩屋観音へ、約6kmの道のりをテクテクと歩き、観音像のある山頂まで登り、2年は湖西市の梅田の(うのや)、みかん畑を抜けて山頂までの山登りだったが、この年、国体の聖火か国体旗のリレー搬送に学校の先生が選ばれて、その応援に全校生徒で一里山の国道1号線まで行った経験からか、距離は長くなっていたが、1年間の学校生活で体力がついたせいか、疲れも見せず元気に帰宅した。3年は潮見坂まで行き、そこから遠州灘の波が打ち寄せる浜に下り、弁当や菓子(地元で作った黒砂糖=農家の友達が持参したもの)を食べ、砂に土俵を描いて男女で相撲をして遊んだり、かけっこをしたり、その挙句帰り道は砂浜を歩いて帰ったので、さすがにクタクタになり家へ帰るのが、やっとだった。4年は赤沢のサウンドスキー場へ、伊良湖街道がまだ砂利道だった頃で、前夜入念に拵えた藁草履を履いて出掛けたが、サウンドスキーをしている間は何とかもっていた藁草履も何時も通りに使用不能になり、棄てるはめになり帰り道は、砂利が足の裏に食込んで痛かったので、道路端の草の生えている所を歩いて帰ったことがいい思い出になった。

学芸会は、当時は残念ながら体育館がなかったので、ブチ抜き教室を使って、机を並べて舞台を作り、その上で合唱や劇を行った。

1年生から4年生まで、毎年劇の出演者に選ばれ、特に1年生の時には「うさぎとかめ」という劇で、練習の始めは「かめ」の役だったが、途中から「うさぎ」役の「郡司」君が最後で負けてしまうことが解ると、「かめ」の役に変えて欲しいといい出し、止むなく急きょ「うさぎとかめ」の役を変えて始めからやり直す破目になった。「かめ」は、初めから学校で甲羅の絵が描かれたダンボールで作った甲羅を背中に乗せ、

運動会は校庭が2つあって、道路を隔てて東側に、ちょっと低くなっている校庭でトラックが描かれ、10月14日と決まっていて家族が「むしろ」を持参して、思い思いの弁当や他の食物や飲物をもって来てくれて、この日だけは腹いっぱい食べたことをよく覚えている。この校庭は、野球もよく行われ、対抗試合も行われ、他校の選手も来て試合があり、見学したものだ。

真冬の寒くて北西の比叡おろしが吹く頃になると、遥か東の空に小さな小さな富士山が見えることがあり、寒風が吹くと富士山見たさに、ここへやって来るのが楽しみで、寒さなんて忘れて走って登校したもんだが、私の4年間では、ここ以外から富士山が見えた所を知らない。

その他にも、町立の東部、西部、南部、北部小学校合同の写生絵画展、書道展などがあり、1日掛けて写生に思い思いの場所に出かけ、描いて展覧会に出品したり、冬休みに正月の2日の書初めで書いた書を休み明けに提出し、書道の展覧会に出して入賞して金賞を貰ったこともあった。

学校の校舎も木造の平屋建ての一番正門よりの校舎で1年生は毎年同じだった。校門は、今は東側に変わっているが、その頃の正門は、もう少し西よりの所からプールに向って入っていったと記憶しているが、両側にガラス張りの温室があった。今の正門のうしろ側には校庭があったが、ハウスに変わっている。校舎も今の様に3列に建っていたが体育館はなかった。一番後の校舎は高等小学校の兄さん姉さんが入っており、1年生の時には、毎日ほうきと雑巾をもって来て掃き掃除をしてくれていた。劇の「うさぎとかめ」の練習をしていると、一緒になって練習を見守ってくれ、アドバイスもしてくれた。

この頃には、自転車に乗れるようになろうと坂道の上から、昔の実用車の三角に右足を入れて無謀にも、くだり下りる練習を延々と繰り返したが、何度も何度も転げ膝小僧や肘、腕や足のあらゆる所をすりむいたり、うちみを作っていたが自転車に乗りたさの一心で何日も学校から帰ると、ハンドルを握っていたお陰で、直ぐに乗れるようになった。

乗れる嬉しさが、つい冒険ごころにもつながり母親の実家の「おばあちゃん」に見せたくて、ふらつきながらも、やっとたどりついたというのが本音だった。そんな調子だから自分だけが乗るのに精一杯だったが、おみやげに貰った野菜を少しばかり載せて出発したが、まもなく、ものの見事に左側の道路下の梨畑に自転車ごと転落してしまった。たまたま屋敷横の梨畑だったので、大きな物音にビックリして飛び出して来てくれた家族に柵に引っ掛かった自転車を上の道路まで引揚げてもらった。何処まで帰ると聞かれ「上細谷」ですと明るく答えると、危ないから自転車を押して帰れといわれ「素直にハイ」とその場は答えたが、見えなくなると懲りずに三角に足を入れて、危なっかしくペタルをこいで家に帰り着いた。母親には何事も無く装い「小松原」まで自転車で遊びに行き「おばあちゃん」に野菜を貰って来たと話すと怒られもしたが、危ないから気付けて乗りなと戒められた。なぜなら、1日に路線バスが数回見かける程度しか通らない伊良湖街道だったからで、自動車はいざ知らず、乗物は殆ど走らない道だったので、学校に入るころには転びながら大抵1人で軽い怪我をしながら、覚えたものだった。

また、私は小学1年坊主の時にトンボ取りをする為に学校から帰ってくると、ひとりで柿の木に登ってクモの巣をささ竹に巻き付けるのに懸命で小枝に脚をかけた途端、枝だが折れて、頭から墜落して、声も出せないほどの怪我をしてしまった。運良く通りかかった人がいて、身振りで木の上から落ちたことを解ってもらい、自転車で白須賀のほねつぎ」へ行ったが手におえないと断られ、紹介された老津の「ほねつぎ」に行ったが、先生は、父親に説明していたが内容は聞えて来なかったので、どんな状況だったかは、後日聞かされて瀕死の重傷だった。唯一自分で記憶していることは、先生が筆の穂先で背中を触っているいるらしいのだが、何処を触られているのかさっぱりわからなかった。先生が最後にここが解らなかったら、「あきらめてくれ」といわれた時には、子供心に「どきっと」した。そのお陰か運良く答えた場所が正解していたので、暫く通院しなさいということで、石膏とギブスで首は固定され、体ごと向きを変えなければ、振り向くことは、出来なかった。スッカリ直り切るまで6ヵ月間かかり、毎日が2日おき、5日おき、10日おき、1ヶ月に1度となったが両親が交代で自転車で通院した。このように、いつも生傷が絶えないいたずら坊主でもあった。

この1年生の時には、丸坊主になった通称二川山へ何日もかけて杉の植林に出かけたが、数年後の山火事で全部燃えてしまったそうで、改めて植え直したそうで今ある木は植え直した苗が成長して、花粉症のもとになっているのかもしれない。

母親は、戦後まもなく太腿の筋肉が炎症する特異な病気になり豊橋の病院で手術をしたが、時期が時期だったので「麻酔」が十分無かった時なので、ろくすっぽ使わずメスで切り込み患部を取り除く手術をした。叔母さんに連れられて母を見舞に行くと、何にも我慢強い母だったが、さすがにこれには痛い痛いの連発だったが、日増しに和らぎ安心した。ある時、見舞の帰りに「サーカス」を見に連れて行ってもらい、空中ブランコ乗りから始り最後の球形の金網の中を2台のオートバイが猛スビードで走りまわり真上に行った時には落ちてくるのではないかと真面目に心配したもんだった。このとき、買ってもらった「アイスキャンディ」の甘さは、何にも変えがたい味で何本もナメて仕舞いお腹を壊してしまい、大騒ぎをした。父親と見舞に行った時には、市民球場で野球見物もした。当時は赤バットの川上哲治、青バットの青田昇、黒バットの大下昇、物干竿の藤村富美男、猛牛の千葉茂、鈍足の土井垣武、剛速球の別所毅、俊足巧打の別当薫などの有名選手がいたが、土地柄、中日には4番打者の西澤道夫、三振かホームランの杉山悟、ショート-ストップ杉浦清、兄弟バッテリーの野口明、二郎などの活躍を見て、自分も選手になろうと近所の仲間と三角ベースで楽しんだ。まだ、ろくすっぽ用具のなかった頃でボールはボロ布を裂いてグルグル捲いて球にして投げて打ったものだったが形は直ぐに崩れて壊れてしまった。

学校帰りによく遊びに行ったのは、地原の友人の家に、何をするわけではなかったが何となく遊んでは、鞄を肩にかけてバタバタと駈けて帰る道草をしたものだった。我家とは、ほぼ三角形の位置関係だったので倍の距離はあった。

どんなに、遊んで来ようが炊事洗濯風呂の水は雨水を貯めて置く、かなり大きなタンクがあったが、4軒で使うとすぐからになってしまうので、肥を入れて運ぶ桶と同型の桶で大家の井戸に弟と2人で弟が先頭で後が私で、天秤棒の真ん中よりうしろ目に置いて担いでキツイ坂道を2、3回は往復するのが日課だった。

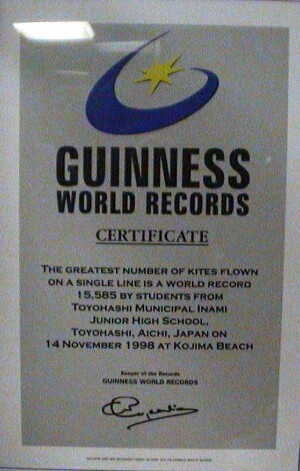

本校の連凧揚げは、「小さな学校の大きな夢」を合い言葉に、昭和60年から始まった。凧を作り、ロープに取り付け、凧を揚げる。それを全校生徒・保護者・地域の方々が一体となってやっている。目ざすは世界記録達成であった。そして、13回目となる平成9年、それまでのギネス記録(11,284枚)をぬき、12,677枚のギネス記録を達成することができた。それに引き続き、平成10年、15,585枚の記録を出し、世界連覇を成し遂げた。

本校の連凧揚げは、「小さな学校の大きな夢」を合い言葉に、昭和60年から始まった。凧を作り、ロープに取り付け、凧を揚げる。それを全校生徒・保護者・地域の方々が一体となってやっている。目ざすは世界記録達成であった。そして、13回目となる平成9年、それまでのギネス記録(11,284枚)をぬき、12,677枚のギネス記録を達成することができた。それに引き続き、平成10年、15,585枚の記録を出し、世界連覇を成し遂げた。